第6回映画『白い暴動』スペシャル!1

ロンドン時代を思い出させるホットな映画

- ——

- 今回は、4月公開の映画『白い暴動』の試写会をサンディーさんとご一緒させていただいたので、そのお話をしましょう(取材は3月上旬に行われた)。

- Sandii

- はい。素晴らしい映画でしたね。最後のフェスのシーンは体が浮きそうでした。

- ——

- サンディーさん、シートでノリノリでしたものね。

- Sandii

- ノリノリって(笑)…まあ、リアルタイムで知っている曲がいっぱい流れていてね。体が動いちゃった。

- ——

- 流れる曲もパンク中心なのは当然として、レゲエも自然に流れ、スティール・パルスのメンバーが出演しているのを見て、あの頃はロックとレゲエが強く結びついて共闘していたのを思い出しました。

- Sandii

- そういう人種を超えてつながっている雰囲気もね、自分がよく行っていたロンドンを思い出しました。だからなのかとても短く感じたな。この映画、一時間くらい?

- ——

- 80分ほどですかね(※上映時間=84分)。

- Sandii

- そんなにあったんだ。なんか気持ちが入り込んでワーってなっていたら、あっという間に終わっちゃった感じ。

- ——

- スピード感ありましたね。

- Sandii

- 映画の中に70年代末のロンドンの街並みとかストリートの様子がいっぱい出てくるでしょう?あれでもうタイムマシンに乗っちゃったような気分になりました。

- ——

- この映画のクライマックスは78年4月のRAR(ROCK AGAINST RACISM =人種差別に反対するロック)のデモ行進とコンサートですけれど、サンディーさんがよくロンドンに行かれていたのはいつ頃なんですか?

- Sandii

- 私がイギリスへ目を向けるようになってロンドン贔屓になったのはこのライヴがあった直後くらいからなの。初ロンドンは78年後半か79年初めだったと思う。

- ——

- この連載でこれまで伺ってきたお話だと、その前の70年代中頃はニューオリンズのほうによく行かれてたんですよね。

- Sandii

- 久保田(麻琴)さんたちに教わったアメリカの黒人音楽のとてもアーシーなグルーヴね、ロック、ソウルの中ではそれにすごくはまっていたから。それと対照的にロンドンというかイギリスは、ヨーロッパの重い石畳的なヘビーなイメージがあって、当時はあんまりピンとこなかったの。

- ——

- それがどうしてイギリスに寝返ったんですか?

- Sandii

- 寝返った(笑)。ニューオリンズやアメリカン・ミュージックはわたしの血肉になっているからいつでも好きですよ。ただあの頃の流れってもう…だってロンドンだし、っていう。

- ——

- 「だって埼玉」みたいですね(笑)。

- Sandii

- え?

- ——

- すみません、「だってロンドン」っていうサンディーさんの直感的な省略話法にツボを押されてしまいました(笑)。おっしゃりたいことはよくわかります。77年くらいからはパンクとかニュー・ウェイヴの熱気がすごかったから、みんな「今はロンドンだよな」って思ってましたから。

- Sandii

- 79年に『イーティン・プレジャー』を作り始めたころかな、細野(晴臣)さんにプリテンダーズやジャネット・ケイを聴かされて『何これ!』ってなったのを憶えてる。そこから風を感じたんですね、ロンドンの。

- ——

- あの頃のイギリス・ロック・シーンはいろんなスタイルの音楽がニュー・ウェイヴのくくりで共存していて、それぞれに勢いがあるという奇跡のような状況だったみたいですね。

- Sandii

- その音楽の力に引き寄せられた感じ。なんていうかな、ロンドンは新芽づいている場所の香りがした。だから私の動機としては70年代中頃から毎年のようにニューオリンズに通っていた時と同じで、そこに心が行ったら実際に体もそこまで行って確かめる、感じるしかない。

- ——

- なるほど、新芽づいているっていう言い方は絶妙ですね。それと実際に行けたのがうらやましいです。では、最初は仕事じゃなくお客さんというか、見学的に行ったわけですか?

- Sandii

- チェック、チェック!ってね(笑)。まあひとつにはプロとしてのマーケティング・リサーチですよ。新しいロックの源泉はここだっていう気がして、ロンドンのいろいろなところに行きました。

- ——

- 具体的にはクラブ回りとか、コンサートとか?

- Sandii

- 最初は自分がミュージシャンだっていうことはあんまり表に出さないようにして、透明人間になったつもりでね、その場に溶け込むようにしました。“ガイジン”って感じで目立つよりそういう風に場になじむようにした方がエネルギーのお裾分けがあるっていうかな。

- ——

- 79年ごろだと、ツートーン全盛ですね。

- Sandii

- そう!スペシャルズ、マッドネス、セレクター、ザ・ビート。※1 79〜80年くらいにいっぱい観た、みぃんなライヴがめちゃカッコよかった。ミュージシャンも客もガンガン、ジャンプ決めてね。みんな殺気立ちながら楽しんでいた。変な言い方かもしれないけど。

ザ・スペシャルズ(1979)

ツートーンを代表するバンドのファーストは1979年から巻き起こるブームの起爆剤となった。プロデュースはエルヴィス・コステロ。

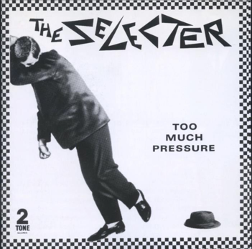

ザ・セレクター/トゥ・マッチ・プレッシャー(1980)

『白い暴動』にも登場する女性ボーカリスト、ポーリン・ブラックを中心としたバンドの1枚目。重いビートと凄みのあるポーリンの声が特徴。ヒット曲「3分間のヒーロー」を収録。

- ——

- ツートーンのグループは、基本はレベル・ミュージックというかパンクと通じる怒りとか攻撃性が根底にありますからね。マッドネスはちょっと違ったけれど。

- Sandii

- そう。その上で音楽やオシャレを楽しもうっていうのがあった。私がニュー・ウェイヴを好きなのはそこなの。ツートーンっていう言葉もシンプルで力強くて、すごくその状況にあっていたと思う。

- ——

- 言葉の意味は黒と白、黒人と白人の共闘や連帯、平等っていう精神から付けられたんですものね。

- Sandii

- ファッションもそうだったでしょ?ツートーン・カラーでビシッと決めて。オシャレとそういう政治的な主張、ワンネスへの想いみたいなものがピッタリとハーモナイズ(調和)するって素晴らしいことよ。

サンディーのロンドン体験

- ——

- ロンドンは最初からけっこう長く逗留されたんですか?

- Sandii

- うん。私はアメリカに永住権を持っていたから、イギリスでも六ヶ月のヴィザをすぐにもらえたし。

- ——

- 具体的にはどんな感じで過ごされたわけですか?

- Sandii

- ライヴの現場っていうか、主にイケてそうなクラブをどんどん巡って音楽を浴びたり、ダンスとファッションをチェックしてました。ツートーンもそうだけど、あの頃はいろんな面白い音楽やカルチャーが生み出されてきててね。すごくエキサイティングでした。

- ——

- ではその“ロンドン贔屓”が79年から始まって、ソロの『イーティン・プレジャー』がイギリスで注目されたり、その後のサンディー&ザ・サンセッツっていう流れとシンクロしている感じで、現地のシーンにはまっていたわけですか?

- Sandii

- さっきもちょっと言ったけど、結局、音楽の震源地に行くっていうことで、パワースポットみたいに日本じゃ得られないエネルギーを授かってくる。私が考えるサンセッツのコンセプトもそこなんです。エネルギーがあるところに赴いて、そこの音楽とブレンドして自分たちの曲として還元する。そんな新しいケミストリーを生み出して楽しむのが私たちの基本スタイルだった気がする。

- ——

- ははあ、“ロンドン詣で”という感じでしょうか。たしかにサンセッツは当時の日本のバンドには珍しく、海外滞在型というか…。

- Sandii

- 滞在まではいかないけど(笑)、そうですね、行ったり来たりしながらロンドンのエネルギーを自分たちの音楽に取り入れていたんじゃないかな、と思います。

- ——

- 当時のロンドンってどんな感じだったんですか?

- Sandii

- うーん、今も基本は変わらないのかな?日本で言うと京都に近い感じで、ニューヨークなんかと比べると、落ち着いていて平和だったっていう印象ですね。行き始めた頃かな?イギリスで『i-D』※2 マガジンが創刊されて、毎号ロンドンのストリート・ファッションを紹介していたの。そのくらい個人による個性的なおしゃれが発展していた。

- ——

- じゃあ、サンディーさんも?

- Sandii

- 一回だったか、複数だったか憶えてないけど街で声をかけられて写真が載ったことがありますね。

- ——

- へえー、レコード会社のお膳立てとかじゃなく? すみません、失礼な聞き方をしてしまって。

- Sandii

- そういう仕込みじゃなく(笑)。どこの国の女の子だかわからないところが目立ったみたい。

(以下、サンディーのロンドン想い出話が次回へ続きます)

当時のサンディーの街角スナップ。

- スペシャルズ、マッドネス、セレクター、ザ・ビート。

いずれも1979〜80年にレコード・デビューしたイギリスのスカ・バンド。多くは黒人と白人の混成バンドで、音楽的には50〜60年代のジャマイカ音楽であるスカをパンク的な激しさを持って高速で演奏するのが基本スタイルだった。彼らを表現する“ツートーン”あるいは“2トーン”という単語はスペシャルズの音楽的リーダーだったジェリー・ダマーズが考案したとされる。79年はイギリスのみならず世界に飛び火する勢いで、日本でも80年にスペシャルズの初ツアーが実現している。この当時、メジャーなアーティストのコンサートはホールで整然と(客が立ち上がって踊ったりしない)行われるのが通例だったが、東京の最終日に当初は中野サンプラザホールで予定されていたコンサートをメンバーが「客が一緒に踊れる場所でないと」と変更を求め、急きょ、新宿のカーニバルというディスコに変更された。そのくらいミュージシャン・観客が一体になって踊りまくることが重視されたムーヴメントであった。 - 『i-D』

1980年にイギリスで創刊された、ストリート・ファッションと音楽、先端カルチャーを扱う隔月刊雑誌。初期はかなりパンクに触発された姿勢がうかがわれ、先鋭的なタイポグラフィーやドキュメント性を反映した独自のデザイン感覚が特徴。何度か日本版も発行されている。

イラスト:田丸浩史

イラスト:田丸浩史編著に『NICE AGE YMOとその時代 1978-1984』(シンコーミュージック・エンターテイメント)、編集担当コミック単行本に『ディア・ダイアリー』(多田由美)など。最新編集担当本は『よりぬきヒロシさん 気まずいの以外全部出し』(田丸浩史)。サンディーが80年代中頃まで在籍したアルファ・レコードについての読み物『アルファの宴』を『レコード・コレクターズ』誌で連載していた。