第7回映画『白い暴動』スペシャル!2

ニュー・ウェイヴとレゲエのロンドン

- ——

- 79年・80年あたりっていうのはツートーン・バンドの他に、レゲエもすごく勢いがありましたよね。

- Sandii

- そう。だからレゲエだと、後に私の師匠みたくなるデニス・ボヴェルがやっていたマトゥンビのロンドンでのライヴに久保田さんと行ったんですよ。

- ——

- いわゆるブリティッシュ・レゲエですね。映画にはスティール・パルスのメンバーが出ていましたけど、アスワド、マトゥンビなんかも同じようにロック・ファンに人気ありました。※1

STEEL PULSE / HANDSWORTH REVOLUTION

『平等の権利』という邦題からもわかるように、

政治色の強いメッセージを持ったメジャーでのファースト・アルバム。

ストイックで力強いアンサンブルを聴かせる傑作。1978年作。

- Sandii

- 私にとってデニスはその中でも特別な存在でした。

- ——

- デニスさんはレゲエ一辺倒じゃなくて、ニュー・ウェイヴからラヴァーズ・ロックまでプロデューサーとして幅広く活動をしていましたから、特にレゲエ・ファンじゃない自分も注目していました。

- Sandii

- 大活躍していたよね。リントン※2のポエトリー・リーディングをインパクトのある音楽にもしたし、ジャネット・ケイの<シリー・ゲームス>みたいな極上のポップスも作る。

- ——

- ご本人に数年前にインタビューした時も「あの頃は複数のプロジェクトを毎日掛け持ちで、ほとんど寝ないでスタジオをはしごしていた」っておっしゃっていました。

- Sandii

- 私も当時はすごく忙しかったって聞いたことがあるから、彼にとってもスペシャルな時期だったんでしょう。それと特別な存在っていうのはミュージシャンとしての才能プラス、あの人柄と知性ね。それまでは70年代に自分が出会ったイケイケ系のアメリカの黒人しか知らなかったから、マトゥンビを楽屋に訪ねて話したときに彼のジェントルさにショックを受けたし、シャイな感じにも惹かれたなあ。黒人の感性はそれまでも好きだったけれど、デニスの場合はクラブで踊っていてぶつかっても「Pardon me」ってパッと謝る育ちの良さ、優しさを豊かに持っている感じ。一言で言うと、暖かい包容力っていうか……うーん、いつの間にかデニスについて熱く語っている私。実は究極のファザコンなのかな(笑)

- ——

- デニスさんがファーザーなら、サンディーさんにも母性本能豊かな地母神みたいなイメージがあると思いますよ。“命の母”みたいな(笑)。

- Sandii

- 母ですか、私は(笑)。それでデニスって喋ると、落ち着いた態度で色々な角度からものを見て、慎重に説得力のある話し方をする。この映画でもそういう知性が自然ににじみ出ていると思う。でも、映画の撮影のためにダイエットしたって言ってた(笑)。カワイイよね。

- ——

- ははあ。豪快さんに見えて意外とセルフ・イメージにも気を配るという。たしかにプロデュースした音楽を聴くとすごく繊細に作り込んでいるところがありますから、そういう細かいところに気が回るのも分かるような気がします。

サンディーさんはやっぱり<シリー・ゲームス>が衝撃の出会いという感じで? - Sandii

- ホント、すごいインパクトで影響を受けて、細野(晴臣)さんと相談して(高橋)幸宏くんが作ってくれた<ドリップ・ドライ・アイズ>をダブでやったんです。

- ——

- そこからのちのサンディーさんの『フラ・ダブ』まで師弟関係を引っ張っていくんですね。

- Sandii

- デニスと初対面の時に、まだ発売前の<ドリップ・ドライ・アイズ>を聴いていて、こっちがびっくりした。教授(坂本龍一氏)とアイランド・レコードのボス、クリス・ブラックウェルが聴かせてくれていたみたい。『日本でこんなに真剣にダブをやっているミュージシャンがいる』って喜んでくれました。

1980年にロンドンで交わした約束が37年後に実を結び、

2017年にアルバム「HULA DUB」を制作、翌年には日本ツアーも開催 。

ニュー・ウェイヴの個性的なミュージシャンたち

- ——

- ところで話をロンドン夢中期に戻すと、いろいろなライヴを見て回った時は、数多くのミュージシャンと交流したんですか?

- Sandii

- 会ったっていうか…そのときは、最初はプレスのような仲間のような曖昧な立場で関係者のエリアに居たりしたから、楽屋にも入って話したり。

- ——

- 誰か特に印象に残っているミュージシャンは居ますか?

- Sandii

- この映画で取材に答えていた、セレクターのポーリン・ブラック。すごい素敵な人だったな。その後もサンセッツのときにスタジオですれ違ったりした。特に個人的な交流はなかったけれど、いつ見てもエレガントな迫力のある人でした。

- ——

- 80年代だとボーイ・ジョージ※3と一緒に写っている写真も残っていますね。

80年代

カルチャークラブのライブの後に、夜の六本木で2人で遊んでいた時の写真

- Sandii

- 彼とはけっこう長くて、有名になる前のボーイ・ジョージがクラブで裸足のまんまターバン巻いてひらひら踊っていたのを覚えている。その時は見た目とか雰囲気がアリ・アップ※4にそっくりでしたね。カルチャー・クラブのギターのロイ(ヘイ)の奥さんアリソンちゃんと、アンジー・アッシャーというジャパンのミック・カーンのソロ・アルバムに参加した女の子が二人で私のファン・クラブをやってくれていたという繋がりがあるんですよ。

- ——

- アリ・アップと言えばガールズ・バンドのスリッツですが、1枚目はデニスのプロデュースだから同じシーンに居たわけですね。

- Sandii

- 彼女がヴォーカルで全面参加したニュー・エイジ・ステッパーズもロンドンで観ましたよ。

- ——

- へえー!それはすごい。なかなか実際に見た人いないと思いますよ。どうやって彼女と知り合ったんですか?

- Sandii

- えーと、たしかアリがスクワッター※5してたところに行って知り合いになって自然に話すようになったんだと思う。

彼女のキッチンで、お茶をすすったり、「ずいずいずっころばし」や「証城寺の狸囃子」(しょうじょうじのたぬきばやし『しょうしょうしょうじょうじ』というやつです コメント by サンディー)などの日本の童謡を教えて一緒に歌ったり、楽しかったな~。 - ——

- うわー、すごい光景ですね。見てみたかった…。彼女は教授の80年のレコーディングにも顔を出して「日本人は怒らないんでしょ?」と挑発したらしいとか、いろいろユニークなエピソードがありますね。

で、サンディーさんは彼女のところにフラッと訪ねて行ったんですか? - Sandii

- うん、フラッと。あの頃は友人でカメラマンのトシ矢嶋さん※6とか、知り合いに連れられて新しい人にしょっちゅう出会っていたからそんな中のひとつですよ。

- ——

- その自由な感じがいいですねえ。ところで彼らのライヴはどんな感じでした?

- Sandii

- うーん、宇宙的でプリミティブな不思議な感じ。基本的にはレゲエの曲をスローにまったりやるんだけど、音はダブ処理がかかっていて、会場にいると尾てい骨から丹田にかけて重低音につつまれながらも、ハイフリークエンシーな繊細さで脳みそのコリをマッサージしてくれるような感じ(笑)

- ——

- うーん、ご説明が詳しすぎて実際の音がないとイメージがまとまりせんが(笑)、なんにせよ凄そうで実際に体験したかったなあ。じゃあ、ニュー・エイジ・ステッパーズのプロデューサー、エイドリアン・シャーウッド※7とも?

- Sandii

- エイドリアンのパートナーだった、キシ(・ヤマモト)さんていう日本人女性のカメラマンが居てね。

- ——

- あ、そう言えば、ニュー・エイジ・ステッパーズのアルバムのクレジットに出てますね、写真とデザインで「Kishi」って。

- Sandii

- あの頃のロンドンの音楽シーンでまじめにアート・シーンを支えたり、制作していた日本人達とは条件抜きでリスペクトしあえる関係でしたね。

- ——

- 80年代初期と言えば、クラブ・カルチャーが花咲いていましたしね。

- Sandii

- すごくエネルギーがあった。次々に新しいものが出てくるからみんなでジェット・コースターに乗っている感じでその流れに乗って、クラブDJも『今はこれでしょう!』みたいに新しい曲をかける。その鼻息が伝わってきたものね。

- ——

- さっきお話に出たボーイ・ジョージもカルチャー・クラブで本格的に活躍する前にはニュー・ロマンティクス※8というクラブ・ムーヴメントに関わっていたんですよね。

- Sandii

- そうね。パンクからニュー・ウェイヴへ時代が変わっていくタイムリーな中に私はいましたけど、移り変わっていく初期に出てきたニューロマのシーンは、意外と白塗りバロック風というか、重い感じで私にはピンとこなかった

- ——

- あー確かに決めすぎというか、日本でいうと白虎社みたいな暗黒舞踏系の人たちが十二単衣(ひとえ)を着て踊ってるみたいな。

- Sandii

- 十二単衣って(笑)。でも彼らと居ると貴族遊びごっこの中に混ぜてもらったような、エネルギーをみせてもらっているようでとても元気になるし、面白かったのよね。

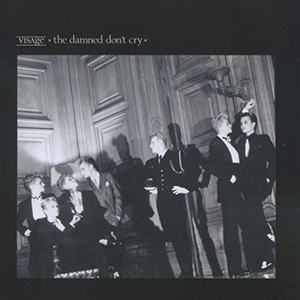

ニューロマの代表格VISAGE(ヴィサージ)の12インチ・シングル「the damned don’t cry」のジャケットからやや宝塚歌劇風のショット。

こんな感じで上流階級貴族的なイメージを80年代的ヴァーチャルなやり方で(この写真は将校と貴族、男装の麗人か?)決めていたわけです。もっとごてっとヘビーで派手な衣装を着ることもあり。

VISAGE / VISAGE

ロンドンのクラブ・シーンから生まれたユニット的なプロジェクトで、中心人物はブリッツというクラブを仕切っていたスティーヴ・ストレンジ。ウルトラヴォックスやマガジンといったニュー・ウェイヴ・バンドの名手たちが参加してクオリティの高い出来になっている。YMOの強い影響を受けた「モスクワの月」を収録。1980年作。

- ——

- サンディーさん以外にも何人もの日本のミュージシャンがあの頃ロンドンから刺激をもらったってインタビューで答えていますね。さて、想い出話はまだまだ尽きないと思いますが、今回はこのくらいにして、『白い暴動』の印象をまとめましょうか。

- Sandii

- 今日の映画は、パンクの残り香いっぱいだった熱いロンドンを思い出した。あのタイミングでロンドンに居れたのはラッキーだったなあと思います。あの頃を振り返ると、ロンドンではほとんど日本人を見かけなかった気がする。

- ——

- 今日のサンディーさんは時を超えてエネルギー注入された感じですね。

- Sandii

- 60年代のウッドストックの映画を観た時もそう思ったけれど、レジェンダリー・シーンの中に入った気分ね。もし実際に見ていたら、生で毛穴から入ってくるものがあったと思う。今日はあの頃のトキメキが私の中でビビットに感じられてなんだか元気出た!

- ——

- ありがとうございました。では次回はまた気まぐれにトピックを語ってください。

- Sandii

- はい。なるべく私の記憶が鮮明な内に記録しといてね(笑)

- アスワド、マトゥンビ

共にブリティッシュ・レゲエのバンド。マトゥンビはイギリスでトップ40に入るヒットを放ったことがある。イギリスに移民してきたジャマイカ2世が中心となって作られたアスワドは民族差別が横行していたイギリスでスティール・パルスと同じように社会的な問題を扱い、パンクと共同戦線を張っていた印象がある。 - リントン・クウェシ・ジョンソン

通常LKJとして知られる、イギリスで活動するジャマイカ人の詩人。差別に対抗する武器として詩人としての言葉を使って数々の創作を行った。特にデニス・ボヴェルがプロデュースした『Base Culture』(1980)はダブと言葉がアグレッシヴに融合した歴史的傑作とされる。 - ボーイ・ジョージ

イギリスのバンド、カルチャー・クラブのシンガー、ソングライター。今でいえば女装家の元祖のような出で立ちで「君は完璧さ」「カーマは気まぐれ」などの大ヒットを飛ばし、イギリス、アメリカでブレイクした。日本でも有名で、TVCMや漫画に登場するほどの人気を博した。 - アリ・アップ

レゲエの影響を受けたパンク系ガールズ・ロックのバンド、ザ・スリッツのヴォーカリスト。自由奔放で攻撃的なヴォーカル・スタイルはテクニックを超えた唯一無二のものだった。スリッツと並行して、ダブ・プロジェクトであるニュー・エイジ・ステッパーズでもヴォーカリストを務めた。2010年物故。 - スクワッター(スコッター)

廃屋や閉鎖されたビルなどに不法に住む人のこと。パンクとの関連で言うと、イギリスでは70年代後期の大不況と就職難によりロンドンで住む場所のない若者などが集う場ともなり、そこでの出会いがパンク・ムーヴメントを促進させたという側面がある。 - トシ矢嶋

70年台半ばから2005年までロンドン在住だった写真家。2019年に日本で写真集の出版や展覧会開催をしている。この連載的には80年代にさまざまな日本の雑誌のロンドン関連記事などで活躍していたお方、だと思う。記憶によれば、坂本教授がDJを担当していたNHK FMの番組「サウンド・ストリート」で、教授海外滞在中に代役を務めていたことがあった。

同じ感じの立ち位置で、ハービー・山口さんという写真家の方もニュー・ウェイヴ期のロンドンの写真を多数発表している。 - エイドリアン・シャーウッド

ON-U(オン・ユー)サウンズ・レコードというダブに特化したレーベルを主催したサウンド・クリエイター、プロデューサー。おおらかなジャマイカのダブとは違い、白人的な作り込みやニュー・ウェイヴ的実験主義による前衛的なダブ・サウンドを用いた作品を80年代に多数製作した。 - ニュー・ロマンティクス

70年代後期に若者たちがクラブを借り切ってデヴィッド・ボウイ、ロキシー・ミュージック、Tレックスなどのグラム・ロックをかけてパーティーを主催したことから始まった、イギリスの音楽的カルチャー・ムーヴメント。基本的には19世紀などの重厚で華美なファッションが多かったが、決まった様式があるわけではない。クラブは思い思いに着飾った若者で溢れ、ビリーズやザ・ブリッツ、ヘルといった人気店では独自のドレス・コード的判定基準を持ち、イケてないと判断されると入店を拒否されるというシビアさで、ふらっと訪れたミック・ジャガーが入れてもらえず激怒したというエピソードがあるほど。ボウイがニュー・ロマンティクスを扱った曲「ファッション」のMVでブリッツのスタッフを起用したことはよく知られている。このシーンから生まれたヴィサージ、デュラン・デュラン、スパンダー・バレエといったバンドはグラム的ヴィジュアル・センスとクラフトワークなどのテクノ・ポップに触発された音楽性を持ち、イギリスで大ブレイクを果たした。

イラスト:田丸浩史

イラスト:田丸浩史田山三樹 (ライター/編集)

編著に『NICE AGE YMOとその時代 1978-1984』(シンコーミュージック・エンターテイメント)、編集担当コミック単行本に『ディア・ダイアリー』(多田由美)など。最新編集担当本は『よりぬきヒロシさん 気まずいの以外全部出し』(田丸浩史)。サンディーが80年代中頃まで在籍したアルファ・レコードについての読み物『アルファの宴』を『レコード・コレクターズ』誌で連載していた。