第11回デビュー時代(1)

芸能界へ

- ——

- ついにトピックはサンディーさんの芸能界入りのころです。

- Sandii

- ついにその話…!

- ——

- 盛り上げるリアクションをありがとうございます(笑)。

さて、これまで伺ったお話から、10代の頃から波乱万丈のアーティスト人生だったような印象がありますが、若くしてプロの世界に入られたわけですよね。 - Sandii

- 結果的にそうですね。

- ——

- いま思い返すとどんな感慨が?

- Sandii

- いろいろあったなあ…(思い出す目)。そのころの事情についてはいずれ詳しく話す機会もあると思うけれど、デビューの前後ってけっこう成り行きの連続で物事が進んでいったのよ。

- ——

- ちょっと調べてみると、あれよあれよという間にプロフェッショナルの世界に入られていった感じで。その辺を整理しようとすると複雑と言いますか、前回も言いましたけれどデビューからサンセッツまでは活動がバラエティに富みすぎていてどう捉えたらいいのかと。

- Sandii

- なるほどね。

- ——

- そこで根本的な話として、デビューしたての頃っていうのは「私はこういうことをやりたい!」っていうはっきりした目標はあったのでしょうか?

- Sandii

- そうですね…。

ではその根本のお話からすると、そのころに私が何になりたかったのかなあ?と思うと、歌手であるという確信は1ミリもブレずに、まだ手探りで「これかな?それかな?」って色々な表現や教えを学びながら精進したという感じでしょうか。 - ——

- ははあ。すると修行時代という感じでしょうか。いろいろな種類の依頼があったかと思いますけれど、どういう基準で受けるかどうか決めていらしたのでしょう?

- Sandii

- 基準かあ…。

- ——

- デビューされてから本当にさまざまなジャンルの歌手をされていますよね?それこそシティ・ポップ、アニソン、映画のエンディング・テーマなどなど。

くちづけは許して/恋の仲直り

1975 Toho Records AT-1118

グッバイ・モーニング/マドモアゼル・ママ

1976 Discomate Records DSF-105

※「グッバイ・モーニング」は、1976年世界歌謡祭グランプリと最優秀歌唱賞受賞曲

映画「ナイル殺人事件」(1978)のエンディング・テーマ

「ミステリー・ナイル」

Sandii sings as Sandy O’Neil.

LP: 1978 EMI Eastworld EWS-81190

ルパン三世’79/ラヴ・スコール

Sandii sings as Sandra Hohn.

1976 Satril YK-111-AX(SR)

- Sandii

- それはね、私の中ではジャンル問わず、同じ<歌>なんです。その70年代なかばのアイドルってる頃も含めて、歌うっていう行為には線引きがないんです。

アイドルをしていた頃の写真。

ハワイで、可愛がっていた犬とビーチに出かける時の1枚。

- ——

- ロックのサンディーさん、アイドルのサンディーさん…。みんな同じだと?

- Sandii

- そう。私は歌を伝える手だから、歌声の中に自分のすべてがある。私という楽器を使って産み落とす的に作品を作るんです。

だからそれが自分の作ったものでもひと様が作ったものでも、歌の心になりきりさえすれば区別がない。歌をこれから生まれる赤ちゃんのように、自分の子供のように信じているから。だから、この子の未来のため、歌がベストな状態で世に出れるようにベスト・オブ・ベストをつくすという感じかナ? - ——

- ある意味、人が作った歌も自分のオリジナルと一緒だという心構えでやっていらっしゃると。

- Sandii

- そんな感じです。だから、どんなジャンルの歌でも自分のフィルターを通して生まれた愛おしいもの、という意味では一緒です。少なくてもそういう気持ちです。それに私が歌ったことで、曲を作ってくれた人たちにも私という楽器が響いてくれれば、そこにはすごい達成感があって嬉しくなっちゃう。音楽が生まれる時って絶対にそういう必然性があると思うんですよ。

- ——

- すごいですねえ。歌に身を捧げる究極の歓喜主義者とでも言いますか。

- Sandii

- なんですかそれは(笑)。でもそう、自分の歌がうまくいった、世の中に通じた!っていう確信がある時の嬉しさはちょっと言葉で言い表せないな。そういうのも直感的にわかる時があるんです。

私のこれまでの人生、歌を歌って、フラに目覚めて、その延長線上で神話を勉強したりと、魂が惹かれるままに多くの世界に飛び込んできましたけれど、いちばん大切な場面では自分で考えて決めたというより、ひらめきを感じて判断したり、自然とそれを選ぶ状況が出来上がっていたことがとても多いんです。 - ——

- そうか。サンディーさんはかなりの部分、ひらめきの人ですものね。

- Sandii

- 行き当たりバッチシの人生だから(笑)。

- ——

- (笑)。それではデビューの頃は降り注ぐ出会いを全部受けながら、ご自分の道を探っていたというような?

- Sandii

- そう。いただいたチャンスはありがたく受け取って、それを最高の仕事にするために夢中になっていた時代、かな?

- ——

- 今になって、ご自分が歩まれてきた道についてどのように捉えていらっしゃるのですか?

- Sandii

- それはもう、ここまでの足跡そのものが自分の表現なんだな、って。

いろいろ出会って、その都度ベストを尽くして、ときには行きつ戻りつしてきた。そのプロセス全部を肯定できる。そういう人生にしたいなって思うようになりました。それが最終目的なんだと。 - ——

- 私も、自分がやってきたことをまずは良い方に捉える姿勢って大事だと思います。

それで話をデビュー時に戻すと、ハワイ在住時代に最初はどこかでスカウトされたわけですよね? - Sandii

- そう。

- ——

- その頃はどんな音楽活動をされていたのですか?

- Sandii

- ハワイで音楽を聴かせるライブハウスっぽいクラブなどで歌っていました。

- ——

- それを見た誰かから声をかけられた?

- Sandii

- まあそうかな?フェンダーっていう誰でも知っているギターのメーカーというか、高名なブランドがあるでしょう?

- ——

- はい。

- Sandii

- ハワイで、そのフェンダーから名前をとった“フェンダーズ”っていうバンドのライヴに私が参加したのね。

- ——

- フェンダーズ!それはまた、えらくストレートなネーミングですね。

- Sandii

- たしかフェンダーが自社のギターをアピールするために作ったバンドだったんじゃないかな。フルのバンド名はジョージ・オー&ザ・フェンダーズっていって、確かデューク・エリントン・ビッグ・バンドにいたアイラ・ネパスさんという素晴らしいトロンボーン奏者もいて、ジャジーで素敵なバンドだったけれど、あるとき英語で歌えて日本語もできる歌手を探していたのね。それで私の友達がカセットで私の歌を録音していたのを先様に聴かせてくれて気に入っていただき、ツアーというか日本でやるいくつかのイベントに私も同行することになったの。

- ——

- それがいつの頃ですか?

- Sandii

- 74年だった。

それでそのイベントで久しぶりに日本に来た後いったんハワイに帰るのですが……。その後しばらくして、今度は松本文男&ミュージックメイカーズっていう有名なビッグ・バンドをマネージメントしているオフィスとご縁ができたの。 - ——

- そのときはどんなふうに出会われたのですか?

- Sandii

- きっかけは、ミュージックメイカーズがレギュラーで出ていたNHKの音楽番組で、「花のステージ」だったかな?

なぜかそこにクック・アイランドから有名なポリネシアのダンスグループが来ていて、ポリネシア語が分かりそうな人ということで私が通訳を務めるという話しがあって。多分ですけど、ハワイから歌手が来ていて、踊りもやっている女の子だし、ポリネシアン文化とか?踊りの意味なども分かっていそうにみえるみたいなことでご指名に与った(あずかった)次第です。 - ——

- 久しぶりの日本ですね。

- Sandii

- その時にハワイのリサ金子さんという私の恩人の1人が、ミュージックメイカーズの所属している桑原プロダクションという日本の芸能関係の事務所に私のことを頼んでくれたんです。

「今度、日本にこういう女の子が番組の仕事で行きますからちょっと面倒を見てやってください」みたいに。 - ——

- それが先ほどの新しい出会いに繋がっていくんですか?

- Sandii

- そうなの。そのご縁が伸びていって、松本文男&ミュージックメイカーズのお仕事にも参加させていただいたり。そのバンドは美空ひばりさんのバックも長くやっていたの。

その頃私は、エラ・フィッツジェラルドやビリー・ホリデー、チェット・ベイカーなどのジャズにどっぷりはまっていて、ビッグ・バンドでジャズを歌えるシンガーとして最高の贅沢を満喫していました。

原信夫とシャープス&フラッツ(日本のビッグ・ジャズ・バンド)さんとも、ジャジーで素敵なショーをやらせていただいた、まるで映画の中の大歌手のような、忘れがたい思い出もありますよ。 - ——

- シャープス&フラッツはすごく有名ですよね。それはまたどういったシチュエーションで?

- Sandii

- その時はね…眞帆志ぶき(まほしぶき)さんっていうスターがいらしてね。

- ——

- ええ。宝塚歌劇で男役のトップだった方。

- Sandii

- !よく知っていること。

- ——

- 身近に昔の宝塚ファンがいるんでいろいろ教わったんです(笑)。

- Sandii

- 当然、宝塚歌劇団は退団した後のことですけれど、最初は私がその方のリサイタルのオープニングをやらせていただく予定だったんです。それが、公演がかなり近くなったタイミングで眞帆さんが急病で出れなくなってしまって、押さえていたコンサート・ホールのスケジュールが宙に浮いちゃった。それで、眞帆さんのライヴは後日に改めて行うことになって、結局その日は私のワンマン公演という流れになりました。

- ——

- なるほど!その時のバンドがシャープス&フラッツ。

- Sandii

- そうなんです。

- ——

- 当日の演目というかレパートリーはどうされたんですか?

- Sandii

- 私はオーケストラのスコア(譜面)を持っていたから、それを元に自分のレパートリーでジャズのヴォーカルものを中心にしてやらせていただきました。

歌手の立場から言うとね、ビッグ・バンドのフル・オーケストラの音って豪華なだけじゃなくてすごく柔らかいのよ。音の…なんて言えばいいんでしょう、ふわっとした厚いレイヤーにくるまれてなんとも言えない心地よさで歌えるという素晴らしい体験だった!お客さまも満足されて大変湧いてくださって、いいリサイタルになったんです。 - ——

- そんなふうにソロ・ジャズ・リサイタルのデビューをしてしまわれたんですね。なにか記録があればよかったですねえ。

- Sandii

- それがね、音はないんだけれど、取材に来ていた「Asahi Evening News」っていう英字新聞(当時、朝日新聞社から発行されていた夕刊紙)のライターの方がえらく感動して気に入っていただき、紙面で大きく取り上げてくださったの。そしてそのあと、その同じ方が私のサンディー・アイ名義のアルバムのジャケット写真まで撮ってくださった。「Shig Fujita」というお名前で活動されている人。

- ——

- なにかこう、サンディーさんの音楽芸能の道が自然と開けていったことを象徴するようなエピソードですね。

- Sandii

- なので、一言で、“ザ・芸能界”とはいえない音楽的な奥行きのある体験の中で、私なりに表現者としてサバイブしていく筋肉をつけていたんでしょうね。

- ——

- ある意味、歌の世界を広げていく実地訓練を積まれていたということですよね。

それで当時は美空ひばりさんの全盛期のひとつだったでしょうけれど、ひょっとして、ひばりさんとも何か交流が? - Sandii

- そんな大層なものではなかったけれど、面識はもちろんありました。私は昔からひばりさんの歌唱力ってすごいって思っていたから、子供の頃に完コピしたし。

それでね、ひとつ面白い話があるの。その頃だと思うけれど、かとう哲也さんって知っている?ひばりさんの弟さんの。 - ——

- あ、名前くらいは。やはり歌手か俳優をされたり他のこともされたり。

- Sandii

- そう。あるときコロンビア・レコードで、ひばりさんのレコーディングに奇跡的に遭遇してしまった時だと思うけれど、その哲也さんが、ひばりさんが歌っているスタジオのミキシングボードに手をついて感極まった感じで「姉貴…イカスぜ」と言っていたのを見てね。その言い方に独特の雰囲気があって、すごい強烈な印象として心に焼き付いたんですよ。

- ——

- 「イカスぜ」ですか。いなせな言葉遣いですな。

- Sandii

- 後になってそのことを(高橋)幸宏さんに話したらすごく受けたことがある。それで「I-KASU」という曲を作ったはずよ。

- ——

- ええー!あの曲タイトルにそんな裏話があったとは驚きです。80年の幸宏さんの『音楽殺人』に入っている曲ですよね。サンディーさんも「Stop In The Name Of Love」とか、何曲も参加されているアルバム。

- Sandii

- そんなことでタイトルに使っていたんだと思う。記憶が違ってたらゴメンね、幸ちゃん(笑)。

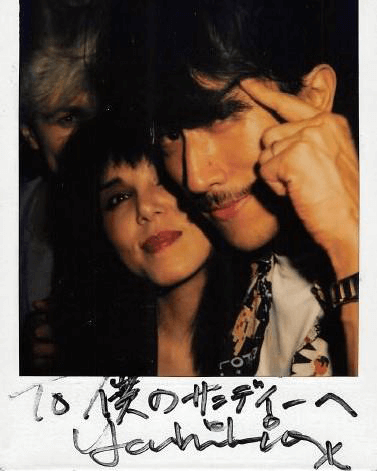

JAPANのメンバーと一緒に幸宏さんの家に遊びに行った時の写真。後ろに写っているのはデヴィッド・シルビアン。

ジャパンのツアーにサンセッツが参加した82年ごろ?の紳士的なポラロイド(ジャパンだけに)。

- ——

- 思わぬところで思わぬ話が(笑)。それからはどのように芸能活動が動いていったのですか?

- Sandii

- そのNHKの歌謡番組の打ち上げが赤坂のピアノ・バーであってね。参加メンバーとかスタッフが順番に歌うことになって…。

- ——

- なるほど、プロの歌手の方も多い中でそんな流れに。

- Sandii

- それで、私も歌わないといけない雰囲気になってギターの弾き語りをしたの。…その頃はまだギターに親しんでいたから。

- ——

- いや、そこは別に疑ってませんから(笑)、先をお聞かせください。

- Sandii

- それで「Make it with you」(The Bread)っていう曲を歌ったら、坂本九さんがすごく感心されて。

- ——

- 日本人で初めてビルボード1位を取った伝説の歌手が。

- Sandii

- 「明日NHKのオーディションを受けて」っておっしゃってくれたの。それで当日もリムジンでオーディション会場に連れて行ってくださって。

- ——

- なんか歴史の一コマを見るような話だなあ。それで、受かったんですよね?

- Sandii

- この流れで落ちたら大変よね(笑)。合格してそのまま日本にいる、と。

- ——

- すごいドラマチックですね!

- Sandii

- そうしたら今度は九さんが波田野絋一郎さんを紹介してくださって…。

- ——

- 元NHKのプロデューサーの方ですね、伝説の『ヤング・ミュージック・ショー』を企画した。海外のロック・スターの映像が極端に少なかった70年代に、海外や日本でのライヴを放映するという、当時の常識からしたらすごい大胆な企画を実現させてしまった。

- Sandii

- そう。私も当時すごくお世話になったの。NHK・AMの「若いこだま」のDJに抜擢してくださったり。

「若いこだま」生ライヴ中の写真。

ファンの方が送ってくださった当時のサンディー。

- ——

- 70年代中ごろですよね。私も中学生くらいの時に聴いていました。

- Sandii

- えっ?それ初耳。

- ——

- あ、すみません。頭脳警察のファンだったので、リーダーのパンタさんの日だけときどき聴取してました。

- Sandii

- なんだ(笑)。

- ——

- でも確かサンディーさんとパンタさんがデュエットしたのを覚えていますよ。

- Sandii

- えー!そんなことあったんだ。でも後になって波田野さんが「頭脳警察が全面参加するサンディーのアルバムを作ろう」と提案されたことがあったから、何かしら交流はあったんだろうね。それはあまり覚えてないけれど。

- ——

- 波田野さん、発想がすごいなあ。「若いこだま」のほうは、日替わりでアーティストがDJを務めていたんですか?

- Sandii

- そうね。たしか金曜日か土曜日はジュリー(沢田研二)とか超売れっ子の方がやっていて。私は水曜日だったかな?3年間くらい続いていたと思う。それでDJをやりながら、日本のロック・バンドのインタビューもやっていたの。

- ——

- どんな方々ですか?

- Sandii

- んー、それこそあの時代のバンド。上田正樹とサウス・トゥ・サウス、細野さんの居たはっぴいえんど、名古屋のセンチメンタル・シティ・ロマンス、頭脳警察、四人囃子…ほかにもいろいろ。印象が強かったのは、ミッキー・カーティスさんがプロデュースした「外道」っていうすごいインパクトのある人たち。当時はちょっと怖いって思っちゃった(笑)。

- ——

- 伝説のハード・ロック・バンド外道!彼ら、デビュー当時はすごい強面でしたよね。ヘルスエンジェルスみたいな親衛隊がいて。リーダーの加納秀人さんという方を中心に再結成して今も活躍されていると思います。

- Sandii

- それで、そのどこかで久保田真琴と夕焼け楽団とも知り合ったの。

- ——

- あ!なるほど。今になってみれば、そこですでにロックへの道も見えていたんですね。

(以下、次号)

イラスト:田丸浩史

イラスト:田丸浩史田山三樹 (ライター/編集)

編著に『NICE AGE YMOとその時代 1978-1984』(シンコーミュージック・エンターテイメント)、編集担当コミック単行本に『ディア・ダイアリー』(多田由美)など。最新編集担当本は『よりぬきヒロシさん 気まずいの以外全部出し』(田丸浩史)。サンディーが80年代中頃まで在籍したアルファ・レコードについての読み物『アルファの宴』を『レコード・コレクターズ』誌で連載していた。